「日本銀行が金利を引き上げた」

「金利を据え置きを決定したため円安が加速した」

このように、円安の動きに注目が集まっていることもあって、近年特に金利の動向のニュースを目にしますよね。

しかし、実際に金利の変動が私たちの生活や経済にどんな影響を与えるのかイメージしにくいという人も多いのではないでしょうか?

今回は、中央銀行による金利の上げ下げが経済全体にどんな変化をもたらすのかを、初心者にもわかりやすく解説していきます!

1. 金利とは?なぜ中央銀行がコントロールするの?

まず、金利とは何か説明していきます。

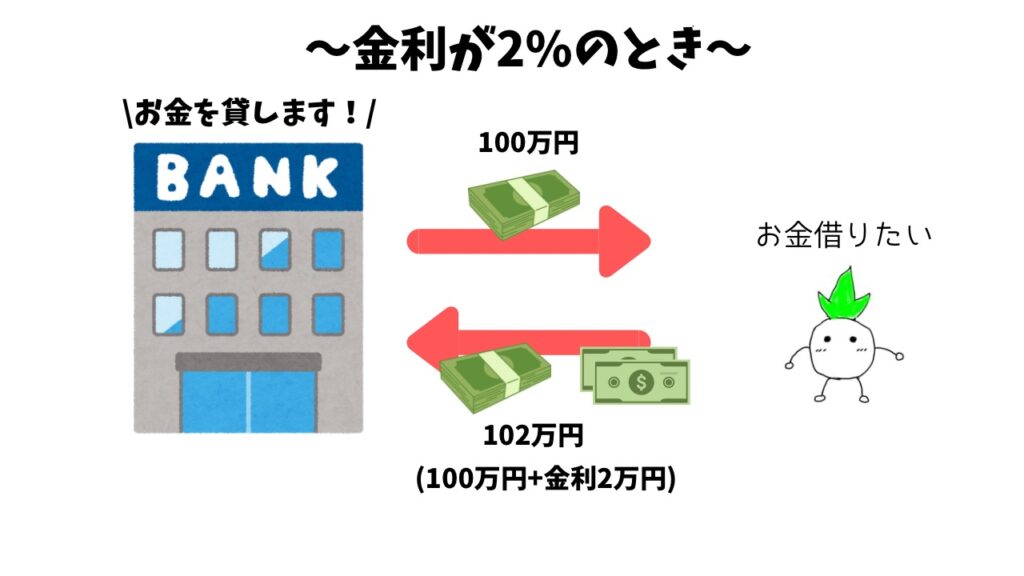

「金利」とは、お金を借りたときに支払う“利息”の割合のことです。

たとえば、金利が2%の時に100万円を借りると、1年後返済する時に「借りた100万円」の他に「2万円の利息」を払わなければならないので、合計で102万円返済することになります。

実は、この金利の目安を決定しているのが中央銀行です。

日本では、中央銀行である日本銀行が「政策金利」という経済の基準となる金利を設定しており、金利を上げたり下げたりすることで経済をコントロールしています。

実際に金利を変動させることで、経済にどのような影響を与えるのでしょうか?

それを以下で説明していきます。

2. 金利を上げるとどうなる?(利上げの効果)

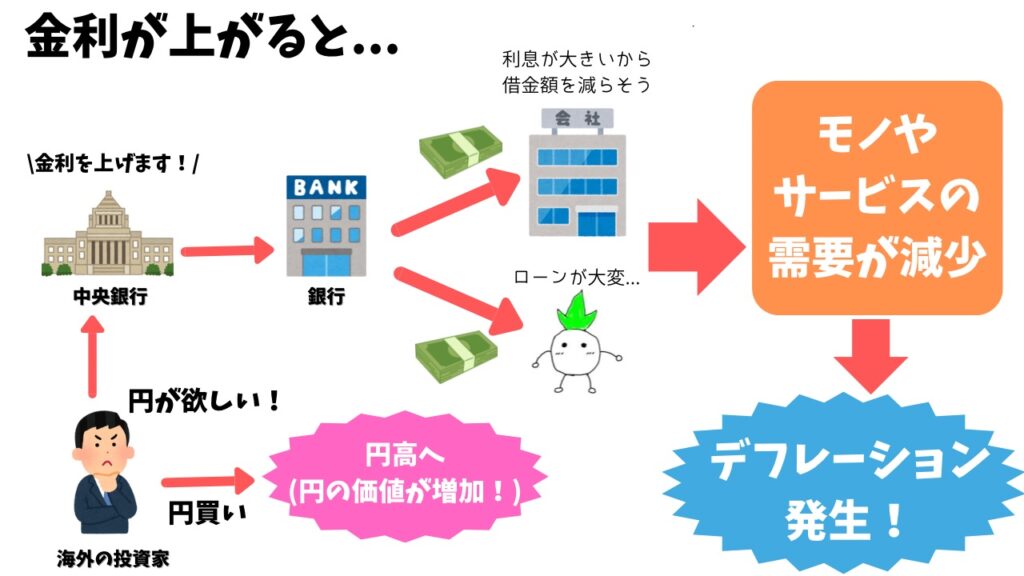

先ほど解説したように、中央銀行が金利を引き上げるとその他の銀行も金利を引き上げるので、企業や個人が借りるお金の利息も上がりますよね。

その結果、次のような変化が起こります。

① お金を借りにくくなる

② 物価(インフレ)が落ち着く→デフレーション

③ 円高になりやすい

④ 株価が下がりやすい

① お金を借りにくくなる

金利が上がることで住宅ローンや企業の借入金の金利が上昇し、「お金を借りるコスト」が高くなります。

その結果、企業や家計の消費や投資が減り、景気がやや冷え込みます。

② 物価(インフレ)が落ち着く→デフレーション

金利が上がり企業や家計の支出行動が抑制されることで、モノやサービスの需要が減少し値上がりが抑えられます。

そのため、金利を上げることで物価が抑制されインフレが落ち着きます。

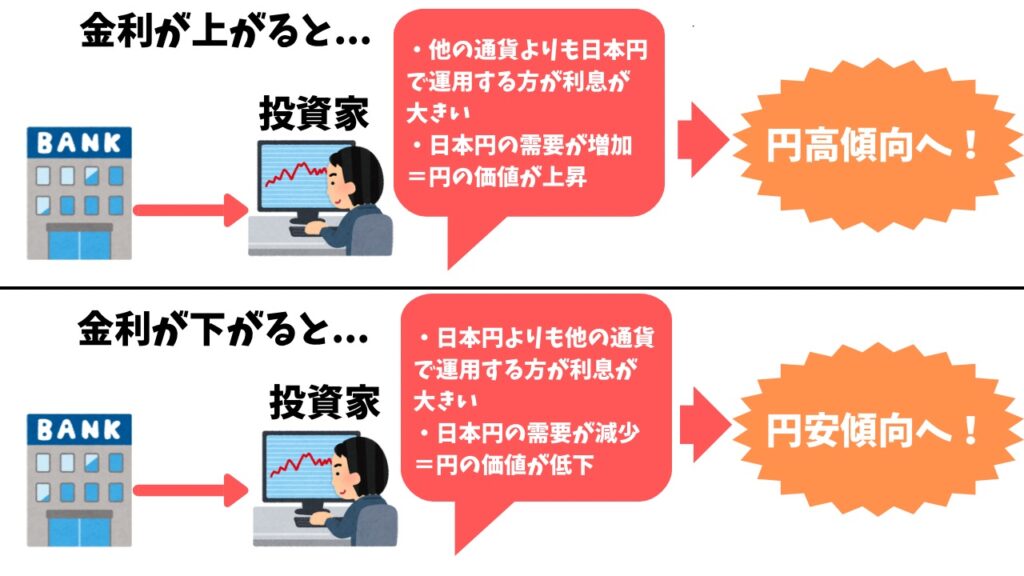

③ 円高になりやすい

金利が上がると、海外の投資家が「日本円で運用したい」と考え、円が買われて円高になる傾向があります。

円高になると輸出企業にはマイナスになり、海外での価格競争力が下がってしまいますが、輸入量が増加し輸入品を安く買えるようになります。

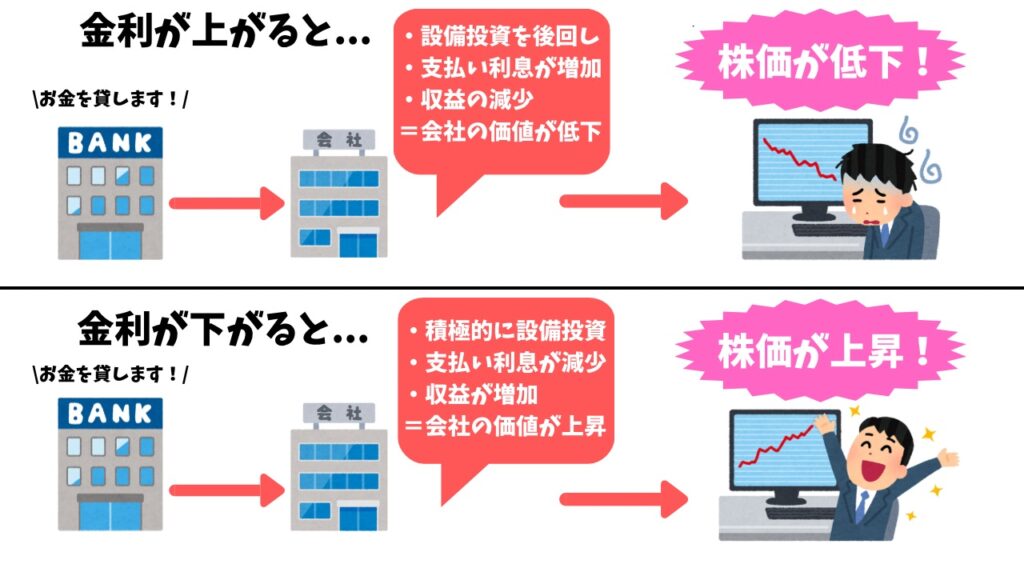

④ 株価が下がりやすい

金利が上がることで企業の資金調達コストが増え、設備投資の抑制や利益見通しが悪化するなど、企業の価値が下がってしまう可能性があります。

その結果、投資家が株を売って株価が下がりやすくなります。

3. 金利を下げるとどうなる?(利下げの効果)

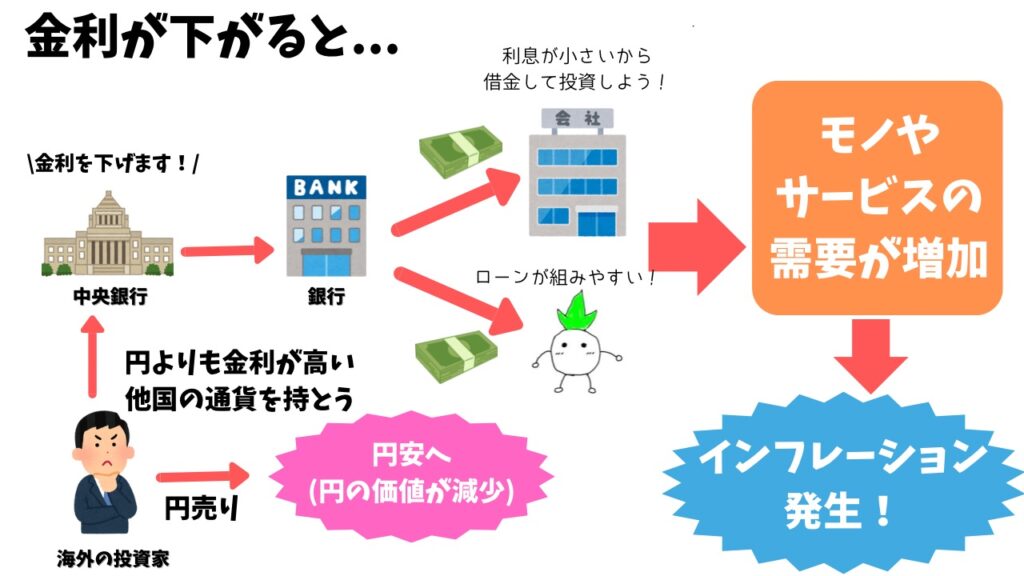

逆に、中央銀行が金利を引き下げると企業や個人がお金を借りやすくなるので、お金の流れが活発になります。

① お金を借りやすくなる

② インフレが起きやすくなる

③ 円安になりやすい

④ 株価が上がりやすい

① お金を借りやすくなる

金利が下がることで銀行の貸出金利や住宅ローンの金利が下がるので、企業も個人もお金を借りやすくなります。

その結果、設備投資・住宅購入・消費が増え、景気が回復しやすくなります。

② インフレが起きやすくなる

金利が下がることで企業や家計が資金調達しやすくなり、お金が動きやすくなります。

その結果、モノやサービスの需要が増加し、物価が上がりやすくなりインフレがおきます。

③ 円安になりやすい

金利が下がることで、投資家は高金利の海外通貨を選ぶようになり、円が売られて円安が進みやすくなります。

円安は円高の時とは反対に輸出企業にはプラス要因となりますが、輸入量が減少し輸入品の価格が上昇します。

④ 株価が上がりやすい

金利が下がることで資金調達がしやすくなり設備投資など企業価値を高めることができるので、企業の業績見通しが改善し投資家が株に資金を移すようになり株価が上がりやすくなります。

4. 金利はなぜ株価に影響を与えるの?

- 金利が上がる → 株価は下がりやすい

- 金利が下がる → 株価は上がりやすい

これは世界中の株式市場で見られる基本的なルールですが、なぜこのような影響があるのでしょうか?

① 借金のコストが高くなる

② 支払利息が大きくなる分、利益が小さくなる

③ 債券など、株より安全な投資が人気になる

① 借金のコストが高くなる

企業は新しい事業投資や設備投資のためにお金を借りますが、金利が上がるとその分お金を借りるコストが増えます。

そのため、事業投資や設備投資を渋る企業や規模を縮小する企業が増え、その結果企業に価値が下がり株価が下がりやすくなります。

逆に、金利が低いと企業は積極的に投資をし、企業価値が高まるので株価が上がりやすくなります。

② 支払利息が大きくなる分、利益が小さくなる

金利が大きくなることで、その分支払う利息も大きくなります。

そして、支払う利息の金額が大きくなることで費用が大きくなり、利益の額が小さくなってしまいます。

この利益は当期純利益の一部として財務諸表に記録されるので、この数値が悪化すると「利益を産まない会社」だと思われてしまう可能性があります。

③ 債券など、株より安全な投資が人気になる

金利が上がると、国債などの債券の利回り(利息)も上がるため、より安全な投資先として「債券を購入しよう」という人が増えます。

その結果、お金が債券に流れるので、株が売られて株価が下がることもあります。

5. 金利はなぜ為替レートに影響を与えるの?

金利が高い国の通貨を持っていると、銀行預金でも債券でも「利息」がたくさんもらえます。

例えば、金利が1%の銀行と5%の銀行のどちらかに100万円を預ける場合、1%の銀行の利息が1万円に対して5%の銀行の利息は5万円になるので、預金をするなら5%の銀行を選びますよね。

この例えと同じように、投資家は金利が高い通貨を買い、金利が低い通貨を売ります。

結果、金利が上がるとその国の通貨の需要が高くなり、通貨の価値(為替レート)が上昇しやすくなります。

このように、世界中の投資家はより高い利回りを求めて資金を動かしているので、以下のようになります。

- 高金利の国 → お金が流入 → 通貨が上がる

- 低金利の国 → お金が流出 → 通貨が下がる

また、金利は「その国の経済・金融政策の強さ」を表す指標でもあります。

例えば、2020年代のアメリカは労働者の給料のUPや物価上昇でインフレが加速し、金利を大幅に上げています。

- 経済が活性化・インフレ → インフレを抑えるために金利を上げる → 通貨が買われるので通貨の価値が上がる

- 景気が悪い・デフレ → デフレ対策のために金利を下げる → 通貨が売られるので通貨の価値が下がる

このように、「金利が高い国=インフレを抑制するほど経済が活性化」していることがわかります。

6. 他国の金利政策は日本に影響を与える⁉︎

日本だけでなく、世界各国がそれぞれの金融政策を行っています。

私たちの日常ではあまり意識しませんが、アメリカドルの金利が動くと、日本円の価値や為替レートは大きく変化します。

これは「世界のお金はより高い利回りを求めて動く」という金融市場の基本原理によるものです。

特にドルは世界の基軸通貨であり国際取引や投資の中心にあるため、アメリカの金融政策は世界中の資金の流れを左右し、日本円にも強い影響を与えます。

それでは、ドルの金利がどのように日本円に影響を与えるのか解説していきます。

アメリカが利上げすると円安になりやすい

アメリカが金利を引き上げると、ドルを持っているだけで得られる利息が増えますよね。

そのため、世界中の投資家はより高いリターンを求めてドルを買い、円を売る傾向が強まります。

結果として、「ドルの価値は上がり、円の価値は下がる」、つまり円安ドル高が進みやすくなります。

より具体的に、ここ20年の日本とアメリカを使って説明していきます。

日本はバブルの崩壊後長い期間デフレーション状態だったこともあり、超低金利政策を続けてきました。

超低金利なので円を持っていてもほとんど利息がつきませんが、円は安全資産であったので円の価値は依然として高く、1ドル=100円~120円をキープしていました。

2009年ごろから円高が進み、2011年〜2012年には震災の影響*もあって急激に円高が進みましたが、2013年以降は再び1ドル=100円~120円に戻りました。

(*震災の影響で日本の海外投資の縮小や日本が持つアメリカ国債の売却が予想され1ドル=76円まで円高が進み、G7中央銀行が介入する事態になりました)

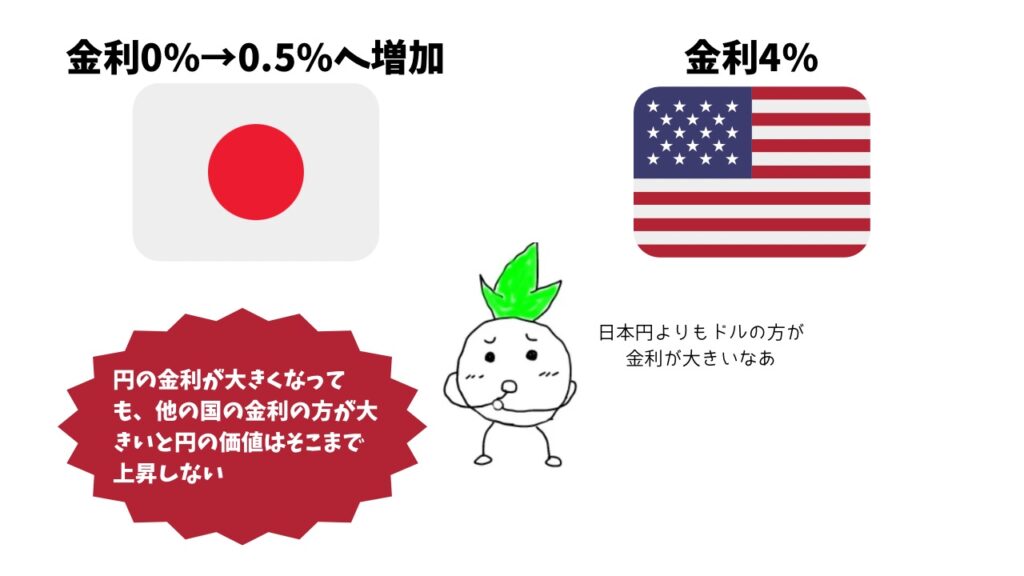

そして、2020年代に入ってアメリカでインフレーションが急激に進み、2022年にはインフレ率が約8%まで上がってしまい(理想的だと言われているインフレ率は2%)、そのインフレ抑制のために0.25%だった金利がたったの1年で5.5%まで引き上がりました。

この金利政策の動きを見て、投資家たちは「利回りの高いドルを持とう」と考え「円売り・ドル買い」を行い、この結果急激に円安が進み1ドル=150円を超え、日本では物価高が引き起こりました。

実際、円安が進んだことでiPhoneなどのApple製品は20,000円〜30,000円ほどの値上げが行っています。

このように、金利の引き上げや金利政策の予測によって為替レートは大きく変動します。

アメリカが利下げすると円高になりやすい

逆に、アメリカが金利を引き下げると、ドルを持つ魅力が薄れます。

投資家は、金利差が縮まった通貨間で有利な運用先を探し、ドルを売って円を買う動きが強まるため、円高ドル安が進みやすくなります。

現在(2025年)では日本円の金利が0.5%に対してアメリカドルの金利が4.5%なので円安になっていますが、今後アメリカが金利を下げいくことで円高ドル安へと変化していきます。

まとめ:お金は常に「利回りが高いところ」へ動く

ここまでの説明をまとめると以下のようになります。

- ドル利上げ → 円安が進みやすい(ドルに資金が流れる)

- ドル利下げ → 円高が進みやすい(ドルの魅力低下)

- 背景にあるのは「資金は高い利回りを求めて動く」という基本原理

- 為替変動は企業利益や家計にも影響する

ドルの金利は世界市場の中心であり、日本円の動きもこれに大きく左右されます。

近年特にニュースで「アメリカが利上げ」「利下げ」といった言葉を聞きますが、円安・円高の方向を意識して見ると、経済ニュースがずっと理解しやすくなります。

ただ、金利の変動以外にも災害や戦争などの外的要因によっても為替レートが変動するので注意が必要です。

7. 利上げ・利下げの影響をまとめると

金利の変化によって与える影響をまとめたものが以下の表になります。

金利は複雑で難しく感じるかもしれませんが、仕組みさえ理解してしまえば物価や為替レートなどにどのような影響を与えるのかがすぐにわかるようになります。

| 項目 | 利上げ(景気を冷ます) | 利下げ(景気を刺激する) |

| 借入コスト | 上がる(借りにくい) | 下がる(借りやすい) |

| 消費・投資 | 減少する | 増加する |

| 物価 | 下がる/落ち着く | 上がる/インフレしやすい |

| 為替 | 円高になりやすい | 円安になりやすい |

| 株価 | 下がりやすい | 上がりやすい |

8. まとめ:金利操作は「経済のハンドル」

中央銀行が金利を動かすのは単なる数字の操作ではなく、景気と物価のバランスを取るための調整です。

- 景気が過熱し、物価が上がりすぎる → 「利上げ」でブレーキをかける

- 景気が冷え込み、失業が増える → 「利下げ」でアクセルを踏む

このように、金利政策はまさに経済全体のスピードをコントロールするハンドルなので、金融政策を実施するタイミングや市場の認識が非常に重要になります。

利上げや利下げと聞くと難しく感じるかもしれませんが、ポイントはとてもシンプルで「お金の流れをコントロールし、経済を安定させる」ことが目的です。

金利を上げればお金の流れを抑えてインフレを防ぎ、金利を下げればお金を回して景気を刺激します。

そして、この政策は国内だけではなく、為替や株価にも大きな影響を与えます。

記事で説明したように、アメリカが利上げをすれば円安が進み日本株にも影響が出るなど、世界の金融政策は互いにリンクしています。

なので、金融政策を理解して金利の影響を知ることで、「日本銀行が金利を引き上げた」「アメリカが金利を上げると発表したため円安が加速した」といった経済のニュースを読み解くことができます。

ぜひ、今日から金融政策のニュースをチェックし、金利・為替・株価がどう連動しているか観察してみましょう!

コメント